"Zufall bevorzugt den vorbereiteten Geist" (Blaise Pascal)

Freie Improvisation - der so anspruchsvolle Begriff der Freiheit meint hier erst einmal die Freiheit von stilistischen Gegebenheiten, von formalen Schemata, von festgelegten Regeln, wie sie die europäische Musik in ihrer Geschichte, siehe vierstimmigen Satz oder zwölftönige Reihe, genauso hat wie die Musiken der anderen Kulturen von Afrika bis Asien, von den Aborigini bis zu den Eskimos - bedeutet, daß wir alle Möglichkeiten haben. So gehen manche mit opulenter Virtuosität, andere mit radikaler Reduktion ans Werk, Klanglichkeiten aus verschiedenen Teilen der Welt können genauso einbezogen sein wie das Geräusch oder die Klangtechnologien der letzten Jahre. Ob unsere Ohren in ausgezeichnetem Zustand sind, wie Cage meinte, hängt von verschiedenem ab: jedenfalls steht viel zur Verfügung, und erst einmal muß nichts ausgeschlossen werden.

Ein Jahr am Ort: das war die seltene Chance, regelmäßig und über einen längeren Zeitraum mit einem größeren Ensemble zu probieren. Das Ort Ensemble traf sich ab dem 26. Mai 94 bis zum April 95 wöchentlich (insgesamt in der Orts-Zeit 44mal) zu "Arbeitsproben": in Gänsefüßen dewegen, weil glaube ich nicht nur für mich (am Anfang kamen 8, manchmal warens dann um die 20) diese "Arbeit" so aufregend, spannend und voller sensationeller Freuden war, dass wir oft vergaßen, überhaupt mal eine Pause zu machen; "Proben" deswegen nicht, weil es kein Ziel gab (weg ist das Ziel), Konzerte und Aufnahmen fanden dann auf dem weiteren Weg des Ensembles mehr im Vorbeigehen statt.

anhaltendes aaaaaaaaaa das a verlassen cluster,

klangtraube jeder 5 töne, improvisiert alle gleich-

zeitig, jeder seine eigenen töne rhythmisieren neue 5

töne erinnerung I II III IV gemeinsame Improvisa-

tion im großen ensemble (kollektivimprovisation) stops: überprü-

fen, was gerade gespielt wurde, dann gleich an derselben stelle weiter

auf handzeichen jeder ein kurzes solo

- imitation von etwas vorgespieltem

usw.usw.

Vieles in diesem Feld ist von vielen betrieben worden: wiederkehrende Strukturen ausfindig zu machen, Prozesse an Stellen zu steuern, in andere Richtungen zu lenken, Wechsel zu provozieren usw. ..., je mehr von außen in die Improvisationen eingegriffen wurde, desto zügiger kamen bestimmte Resultate zum Zuge, wobei allerdings dann andere Prozesse, langsamere und organischere Entwicklungen auf der Strecke blieben. Der Weg schien kürzer zu werden, die Dinge sahen klarer aus. Und Klarheit könnte ja für ein größeres Ensemble (jedenfalls zeitweilig) ein gutes Ziel für die Improvisation sein.

So wurde fast immer mit dem gesamten Ensemble gespielt, Solistisches gab es eher selten. Als wichtige Ansätze stellten sich die Fragen heraus, die mit der Autarkie der/des Einzelnen zu tun hatte, mit der Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. So probierten wir immer wieder, auch sehr kurze Stücke zu spielen (zwischen 30 Sekunden und drei Minuten), um den Aspekt der Entscheidung vor dem des Prozesses in den Vordergrund zu stellen.

Zum Ende der 365 Tage, also im März/April 1995, hatte sich eine Menge gefunden: das Ort Ensemble hatte so lange immer wieder an denselben Stellen gebohrt, daß viel hervorgekommen, weil viel auch weggefallen war. Die Musik war selbstverständlicher geworden, das konnten alle verstehen. Und hören.

(aus: Peter Kowald, Almanach der "365 Tage am Ort")

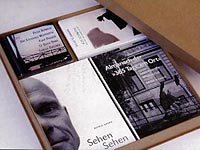

"Almanach der 365 Tage am Ort"

und "Sehen sehen" (Nicole Aders)

![]()